Summary

かつて、松尾芭蕉が立ち寄った古の寺、立石寺。その地で彼の目に映ったのは、岩々が連なる静謐な風景、そこに静かに響く蝉の声だった。

この一瞬の風景が、後に「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という俳句として結実する。

芭蕉が感じたであろうその静けさ、それは今もなお、時間を超えて私たちに語りかける。

松尾芭蕉の俳句は、ただの言葉の集まりを超え、読む者に深い静寂と自然の美を伝える。

たった17文字の5、7、5の構造が、読者自身の「心」に生き生きとした風景を描き出すのだ。

この俳句は、300年以上前の1689年、松尾芭蕉が立石寺を訪れた際に詠まれた。

立石寺は、860年に円仁(慈覚大師)によって建立された、山形県にある歴史深い山寺だ。 奥の細道では、「岩に巌を重ねて山とし、松柏年旧り、土石老いて苔滑らかに、岩上の院々扉を閉ぢて物の音聞こえず(岩に岩を重ねて山となっており、松や柏などが樹齢を重ねて、土石も古びて苔が滑らかに(覆っていて)、岩山の上の幾つもの支院は全て扉を閉じていて、物音一つ聞こえない)」と表現されている。

「蝉の声」を通じて、逆説的に「岩」「老木」「苔」といった静かな自然の情景や、静寂感、澄んだ心の動きが浮かび上がる。

単純なデータとして見れば、「閑さや岩にしみ入る蝉の声」はせいぜい50バイト程度の文字列にすぎない。しかし、この短い文字列は、100KBの画像よりも豊かな景色を心の中に映し出してくれる。

夏目漱石が言うには、俳句とは「扇のかなめのような焦点を描写し、そこから広がる連想の世界を暗示する」ものである。

この俳句は、まさに、心の中に情景を描き出す焦点となる。この俳句の切り取る一瞬は、心に広がる風景の一部にすぎない。

「データ量」というものは、実に主観的なものである。

さて、この俳句の中で「岩にしみ入る」というフレーズを他の表現、例えば「葉間抜ける」や「空へと昇る」といった言葉に変えてみると、感じられる情景は一変する。

以下のような俳句を考えてみる。

- 「閑さや葉間抜ける蝉の声」

- 「閑さや空へと昇る蝉の声」

これらも「閑さや岩にしみ入る蝉の声」とデータ的には近い。

文章構造としては、「閑さや」「蝉の声」が共通しており、そして主題として「蝉の声」が存在感を示す。

変更されたフレーズは修飾語にすぎず、文章の全体には大きな影響を与えない。

最新の言語モデルであっても、これらの俳句は「近い」データとして扱われるだろう。

しかし、読者の中に生まれる体験は全く異なるものとなっている。

ここで、心に生まれる体験を「クオリア」、5・7・5の文字列を「実存」もしくは「実体」として考える。

この俳句における「実体」は17文字の文字列で、それから広がる風景、主観的な体験がクオリアである。

実体(俳句のフレーズ)を変えることで、クオリア(心に広がる情景)は大きく変わることがわかる。

ここで、連続的な実存や実体(客観)に対して、離散的なクオリア(主観)の関係性が浮かび上がる。(逆に、連続的なクオリアと、離散的な実体の関係性ということもできる)

近いベクトルとして表現されるはずの3つの俳句は、脳の処理を経て、全く異なるベクトルの主観的体験へと変換(写像)されているのである。

脳の神経回路(ニューロン)は、この変換を複雑な計算で非線形的に処理している。

この写像をデータでモデル化することは大変な労力がかかる。

しかし、連続的な実体(客体)に対する、離散的なクオリア(主観)という関係性は、データによっていかに人間の経験や感覚を捉えられるかを考える際に不可欠な視点である。

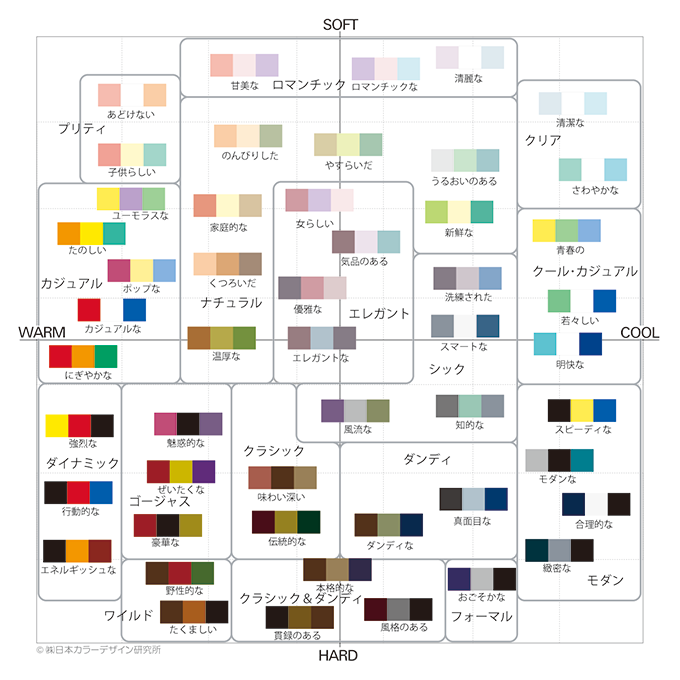

デザインの分野で使われるイメージスケールは連続的な客体と主観的なクオリアのわかりやすい例である

参考:デザインの分野で使われる「イメージスケール」は連続的な客体と主観的なクオリアのわかりやすい例である

「閑さや岩にしみ入る蝉の声」 -- 松尾芭蕉