Summary

コンテンツを評価することの難しさ

Pomaloは「Contents Engineering」を標榜している会社です。コンテンツの開発だったり、そのための戦略や企画を立てたりする業務が多くあります。作ったコンテンツを「評価すること」も重要な仕事のひとつです。

ただ、どう評価するかというのは実はけっこう難しいところで、企業や人によって何をコンテンツに求めるかが変わるんですよね。コンテンツっていろんなことができますからね。

例えば、よくあるのは「ECでコンバージョンを上げたいから、そのためにコンテンツからECへ送客する」というケース。この場合、コンテンツの評価項目としては「送客数」や「コンバージョンレート」が重視されます。

ただ、当たり前の話なんですけど、「コンテンツを読んだ」→「買う!」ってなる人って少ないですよね。朝の通勤電車の中で仕事のことを考えながらコンテンツを読んでるかもしれないですし、ランチを食べながら片手間に読んでるかもしれないですし。そんな人が、すぐに「買う!」ってなるでしょうか。

他にも「オウンドメディアをやりながら、自社製品のブランディングをしたい」というケースもあります。この場合、コンテンツの評価項目はエンゲージメント的なものになりがちです。例えば、「滞在時間」や「リアクションボタンの数」ですが、これも「コンテンツをじっく読んだ!」→「この会社の商品が好き!」ってすぐになる人は少数ですよね。現実的には「なんかいい感じのコンテンツだった」→「また見た」→「またいい感じ」→・・・みたいなのが続いて、いつの間にかその会社のブランドや商品が好きになってることが多いのではと思います。

もちろん、「買う」も「好き」もどっちも目指す!というケースもあります。コンテンツの制作は自由度が高いぶん、どちらも何となくはできる。かなりの投資をしている以上、当然の気持ちだと思います。でも、ユーザーからすると、販促目的のコンテンツから「好き」になることはあまりないですし、なんとなくいい感じのコンテンツだけど、機能や値段がわからないからすぐに「買う」とはならない、っていうのが実際のところではないでしょうか。

加えて、どのメディアでも集客のところは問題になりやすい印象があります。コンテンツに触れないと、そもそも「買う」や「好き」につながらないからです。ですが、集客の施策が限定されていたり、SEO系コンテンツが購入やブランディングにつながりにくかったり。コンテンツ側で集客を伸ばすということ自体が難しい面があります。

・・・とまあ、Pomaloのコンサル部としては、こういうことを日々の業務で考えることが多くあります。なので、いつも「コンテンツの価値を正しく評価するにはどうしたらいいんだろう?」と考えています。

理想の形。だが実際はハードル高め

いちばんいいのは、行動データ(コンテンツの閲覧データが入っている)を顧客データや購買データとCDP(Customer Data Platform)で統合し、コンテンツを閲覧した人が購買をはじめとした「企業にとって利益になる行動」につながっているかを分析していくことでしょう。

そうすれば、「コンテンツを読んだ人の行動がこう変わった」がわかるようになり、「このコンテンツは価値が高い!」と自信を持って言えるようになると思います。

しかし、CDPを導入していない、データに抜けがある、分析に時間がかかるなど、現実的には課題も多く、このような分析はなかなかハードルが高いのが現状だと感じています。

簡易的な解決策「Googleアナリティクスを使ったコンテンツ評価」

そんなことを日々悶々と考えていたのですが、ある日ちょっと浮かんだのが、「そもそもコンテンツを読んだ人がアクティブになればいいんじゃないか?」というアイデアでした。ここでいう「アクティブ」とは、単に「活動的になる」とか「サイトでいろんな行動をしてくれる」という意味です。

① コンテンツを読む

↓

② アクティブになる。いろいろ行動する

↓

③ 購入や来店、再訪問などにつながる

というめちゃくちゃシンプルな流れです。

①→③を計測するのは難しいですが、①→②であればいけるんじゃないかと。

だいたいのサイトにはGoogleアナリティクスが入っています。Googleアナリティクスでは自分たちで設定したイベント(カスタムイベント)を収集することができます。カスタムイベントをいろいろと設定することで、ユーザーがコンテンツを通してどれぐらいアクティブになったかを簡易的に測ることができると思いました。

具体的には、

- スクロール率・・・コンテンツをどこまで読んだか。25%、50%、75%、90%で取得するのが一般的

- クリックイベント・・・コンテンツ内のリンクやボタンをクリックしたか

の2つを設定し、これらのイベント数をまとめた「合計イベント数」でコンテンツを評価します。そうすれば、そのコンテンツを起点にして、どれぐらいユーザーが活発化したかがわかるんじゃないかと。

例を挙げると、以下のような感じです。

|

コンテンツ |

25% |

50% |

75% |

90% |

TOPリンククリック数 |

ECリンククリック数 |

リアクションボタンクリック数 |

合計イベント数 |

|

A |

100 |

50 |

20 |

10 |

30 |

5 |

10 |

225 |

|

B |

70 |

60 |

40 |

20 |

30 |

20 |

30 |

270 |

仮にPVで評価した場合、Aのコンテンツのほうが25%の数値が高いためPVが高いと考えられ、「BよりAのほうが優秀」という判断になるかと思います。しかし、この方法だと、「合計イベント数の高いBのほうが優秀」という判断になります。

もっと正確に測るのなら、それぞれの項目を重みづけするといいと思います。クリックイベントでも「TOPに戻る」と「ECへ進む」なら、後者のほうが企業にとって重要なはずです。なので、「ECへ進む」のイベント数は2倍の評点にするなど、倍率を設定してスコア化します。

この方法は大雑把ではありますが、「コンテンツを通してユーザーが活発化したか」を測るのには、シンプルかつそこまで工数がかからないと思っています。

そこまでデータ分析に投資できないオウンドメディアなどでは、割と活用しやすい方法ではないでしょうか?

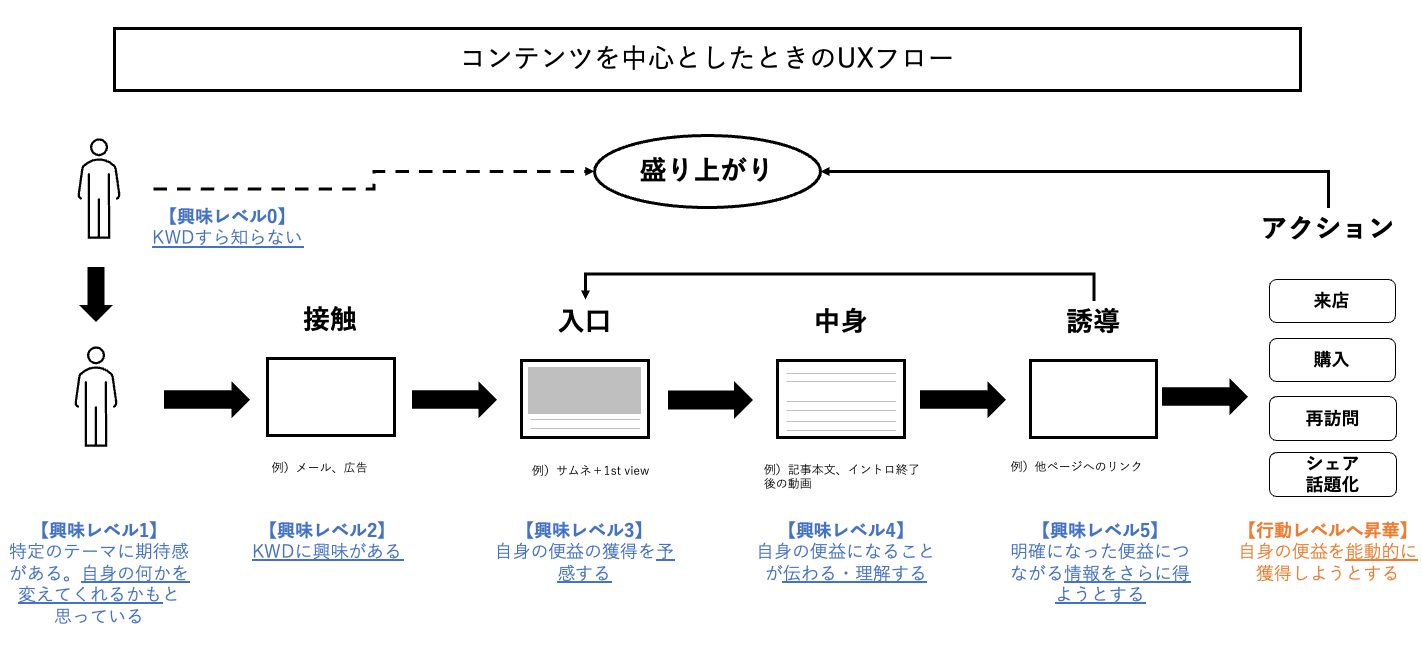

おまけ:コンテンツを中心としたときのUXフロー

ちなみに、このことを考えていたときのモデルを添付しておこうと思います。あくまでもコンテンツを中心とした簡易的なUXフローですが、このような軸でコンテンツを検討していくといいんじゃないかと検討中です。

(すごいざっくりなので、もし詳細が知りたければお問い合わせください)

何か参考になれば幸いです。